Nierenversagen: Forscher finden Ursache für Organschädigungen

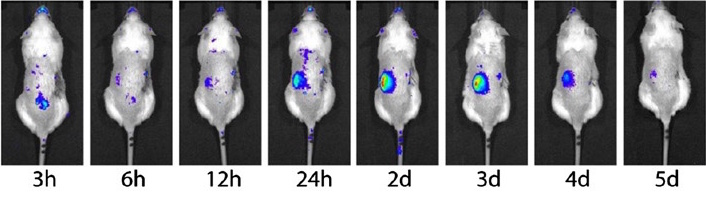

Anhand der Regenbogen-Farbskala wird die Aktivierung der NF-kB über die Zeit deutlich. Nach 2-3 Tagen ist das Maximum erreicht, dann bildet sich das Nierenversagen zurück. Bild: Dr. L. Markó

Dr. Lajos Markó und Emilia Vigolo haben zusammen mit anderen Wissenschaftlern von den Berliner Einrichtungen MDC, Charité, FMP und der medizinischen Hochschule Hannover eine der Ursachen für ischämisch bedingtes Nierenversagen auf ein Signalmolekül und einen bestimmten Gewebetyp eingegrenzt: NF-κB und Tubulus-Epithelzellen. Sobald der Signalweg in diesen Zellen der Niere unterdrückt wird, kommt es kaum noch zu den fatalen Gewebeschäden und Entzündungsreaktionen.

Wenn es zu einem Sauerstoffmangel in der Niere kommt, etwa bei bestimmten Herzerkrankungen, massiven Blutungen oder sogar Behandlungen mit bestimmten Medikamenten, kann das mitunter zu Nierenversagen führen.

Mit Hilfe von bildgebenden Verfahren hat das Wissenschaftler-Team erstmals am lebenden Organismus gezeigt, dass das zelluläre Signalprotein NF-κB in der Niere nach einer Ischämie aktiviert wird. Dieser Transkriptionsfaktor bewirkt auch in zahlreichen anderen Gewebetypen das Ablesen von Genen, die unter anderem mit programmiertem Zelltod, Entzündungs- und Immunreaktionen in Verbindung stehen. Wegen seiner vielfältigen Aufgaben im Körper ist die ungezielte medikamentöse Hemmung des Proteins nicht erwünscht.

Mit ihrer Arbeit haben die Wissenschaftler das Molekül nun wieder ins Spiel gebracht. „Wir haben ein einzigartiges Mausmodell entwickelt, in dem das NF-κB-Molekül ganz spezifisch in den Tubulus-Epithelzellen der Niere inaktiviert wurde“, sagt Dr. Lajos Markó.

In diesen Mäusen sahen die Forscher weit weniger Gewebeschäden, Nekrosen und Entzündungsherde nach einer künstlich herbeigeführten Ischämie. Der Grund dafür ist die zurückgefahrene Aktivierung von NF-κB-Zielgenen in der Niere. In Kulturen von Tubuluszellen ließ das Unterdrücken des Signalwegs die Zahl der abgestorbenen Zellen und die Ausschüttung von Entzündungsfaktoren zurückgehen.

Da sie den Wirkmechanismus von NF-κB auf einen Zelltyp festlegen konnten, hoffen die Wissenschaftler, so den Grundstein für die Erforschung zukünftiger, auf diese Zellen zugeschnittene Therapien gelegt zu haben. Das zellspezifische Mausmodell kann leicht auf andere Zielproteine angepasst werden und ist daher für die Untersuchung weiterer Nierenerkrankungen wertvoll.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Dr. Lajos Markó

Experimental and Clinical Research Center

Lindenberger Weg 80

13125 Berlin

Lajos.Marko@charite.de

Prof. Dr. Kai M. Schmidt-Ott

Max-Delbrück Centrum für Molekulare Medizin und

Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie, Charité

Robert-Rössle Str. 10

13125 Berlin

Kai.Schmidt-Ott@charite.de

kai.schmidt-ott@mdc-berlin.de

Die Ergebnisse entstanden im Rahmen einer Kooperation der Arbeitsgruppen von Prof. Dr. Dominik N. Müller (ECRC), Dr. Ruth Schmidt-Ulrich (MDC) und Prof. Dr. Kai M. Schmidt-Ott (MDC, Charité) im Rahmen eines durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (Forschergruppe 1368) geförderten Projekts.

Lajos Markó,1,2 Emilia Vigolo,2 Christian Hinze,2 Joon-Keun Park,3 Giulietta Roël,2 András Balogh,1,2 Mira Choi,1Anne Wübken,2 Jimmi Cording,4 Ingolf E. Blasig,4 Friedrich C. Luft,1,2 Claus Scheidereit,2 Kai M. Schmidt-Ott,2,5 Ruth Schmidt-Ullrich,2 und Dominik N. Müller1,2 (2015): „Tubular Epithelial NF-kB Activity Regulates Ischemic AKI.“Journal of the American Society of Nephrology 27. DOI: 10.1681/ASN.2015070748

1Experimental and Clinical Research Center (ECRC), eine gemeinsame Einrichtung der Charité Universitätsmedizin Berlin und des Max-Delbrück-Centrum; 2Max-Delbrück Centrum für Molekulare Medizin; 3Medizinische Hochschule Hannover (MHH); 4Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP)und 5Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie, Charité, Berlin

Lajos Markó und Emilia Vigolo trugen gleichermaßen zu der Publikation bei. Kai M. Schmidt-Ott, Ruth Schmidt-Ullrich und Dominik N. Müller waren gleichermaßen als wissenschaftliche Projektleiter beteiligt.

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.mdc-berlin.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Durchbruch in der Gravitationswellenphysik

Streuung von Schwarzen Löchern mit beispielloser Präzision beschrieben. Studie liefert neue Einblicke in die Gravitationswechselwirkungen zwischen aufeinandertreffenden Schwarzen Löchern und beantwortet fundamentale Fragen der Physik. Unter der Leitung von Prof….

Guss des letzten Segments des weltgrößten Teleskopspiegels erfolgreich

Das Extremely Large Telescope (ELT) der Europäischen Südsternwarte (ESO), das in der chilenischen Atacama-Wüste gebaut wird, ist seiner Fertigstellung einen Schritt näher gekommen. Das deutsche Unternehmen SCHOTT hat erfolgreich den…

Effiziente plastikfressende Pilze in Süßgewässern identifiziert

Das Vorkommen von Kunststoffen in unserer Umwelt stellt eine zunehmende Belastung für die Natur und für unsere Gesundheit dar. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) und…