Eine Goldmine für die Nanoelektronik

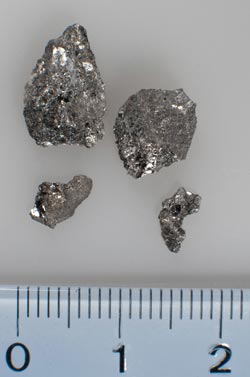

Glänzt auch durch seine Quanteneigenschaften: Das Innere des natürlichen Minerals Kawazulit isoliert einen elektrischen Strom, nur auf seiner Oberfläche ist es leitfähig. Solche topologischen Isolatoren wurden bisher nur im Labor hergestellt; da in ihrem Oberflächenstrom die Spins der Elektronen stark an ihre Bewegungsrichtung gekoppelt sind, lässt sich mit ihnen möglicherweise die Spintronik realisieren, die Information nicht in der Ladung, sondern im Spin von Elektronen speichert.<br>© MPI für Festkörperforschung <br>

Im Fundus der Natur finden sich noch vielseitigere Materialien als bislang angenommen. Ein Team um Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung in Stuttgart hat nun entdeckt, dass es sich bei dem Mineral Kawazulit um einen topologischen Isolator handelt.

Solche Materialien leiten nur auf ihrer Oberfläche einen elektrischen Strom. Für Anwendungen sind sie unter anderem interessant, weil die Richtung, in der die Elektronen auf der Oberfläche fließen, direkt mit der Orientierung deren Spins zusammenhängt. Der Spin gibt Elektronen ein magnetisches Moment und könnte sich in der Nanoelektronik ausnutzen lassen, um Information effizient und auf sehr engem Raum zu speichern und zu verarbeiten. Physiker haben topologische Isolatoren im Labor bislang nur gezielt nach theoretisch genau berechneten Rezepturen synthetisiert. Wie sich nun herausstellt, entstehen sie auch in den mehr oder weniger zufälligen Mixturen der Natur, und zwar in mindestens ebenso guter Qualität wie im Labor.

Aus Goldminen lassen sich mehr Schätze zutage fördern als nur Edelmetalle. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung, der Universität Stuttgart und der Schweizer Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne haben das Mineral Kawazulit, das in goldhaltigem Gestein vorkommt und aus den Elementen Bismut, Antimon, Tellur, Selen und Schwefel besteht, jetzt in aufwändigen Untersuchungen als topologischen Isolator identifiziert. „Solche Materialien sind vielversprechend für eine künftige Nanoelektronik, genauer gesagt die Spintronik“, sagt Marko Burghard, dessen Forschungsgruppe das Material aufgespürt hat, das sich als wertvoll für die Datenverarbeitung erweisen könnte.

Die Spintronik will Bits, die heute mithilfe der Ladung von Elektronen verarbeitet werden, in deren Spin speichern. Der Spin entspricht dem Drehsinn eines Elektrons und verleiht ihm ein magnetisches Moment. Daher orientiert er sich in einem äußeren Magnetfeld parallel und antiparallel– mit seinem magnetischen Nordpol in Richtung des Magnetfeldes und entgegengesetzt dazu. Diese beiden Orientierungen könnten die 0 und 1 eines Bits codieren. Die Spintronik käme nicht nur mit kleineren Speichereinheiten aus als die Elektronik – im Extremfall würde möglicherweise der Spin eines einzelnen Atoms reichen. Sie wäre auch energieeffizienter, da sich die Spins mit sehr wenig Energie zwischen 0 und 1 schalten lassen.

Im topologischen Isolator sind Elektronenspins und Stromrichtung gekoppelt

Topologische Isolatoren gelten als aussichtsreiche Materialien für spintronische Prozessoren und Speicherchips, weil sich die Elektronenspins in ihrem Oberflächenstrom durch die Stromrichtung manipulieren lassen. Denn in ihrem Oberflächenstrom orientieren sich die Spins aller Elektronen, die in eine Richtung fließen, gleich. Und die Spins der entgegengesetzt strömenden Elektronen richten sich genau anders herum aus. Der enge Zusammenhang zwischen Bewegungsrichtung und Spin stabilisiert die Orientierung der Spins: Damit diese umklappen, müssen die Elektronen eine abrupte Kehrtwende um 180 Grad vollführen.

Ehe die Materialien in der Spintronik Anwendung finden könnten, müssen Physiker sie aber zunächst noch besser erforschen. Denn erst im Jahr 2005 sagten Theoretiker überhaupt voraus, dass es Isolatoren geben müsse, die an ihrer Oberfläche einen Strom leiten. Aufgrund der theoretischen Überlegungen mischten Experimentatoren dann chemische Verbindungen mit dieser Eigenschaft zusammen. „Wir hatten die Idee, dass es solche Materialien auch in der Natur geben müsse, möglicherweise sogar in einer besseren Qualität“, sagt Pascal Gehring, der den natürlichen topologischen Isolator im Rahmen seiner Doktorarbeit charakterisiert hat.

Die Hoffnung auf weniger Defekte im natürlichen Material erfüllte sich

Bei der Suche nach dem Stoff orientierten sich die Forscher an Rezepturen, die schon im Labor topologische Isolatoren ergeben hatten. Diese Materialien – so hatten es die theoretischen Physiker berechnet – müssen schwere Metalle wie Bismut, Antimon oder Blei enthalten, weil nur in ihnen der Spin der Elektronen stark mit ihrer Bewegungsrichtung gekoppelt ist. „Verbindungen aus diesen Elementen und Selen oder Tellur werden auch in Goldminen gefunden“, so Pascal Gehring, „Wir hofften, dass sie durch ihre geologische Entstehung, vor allem die lange Zeit, die sie im Gestein eingeschlossen waren, weniger Defekte enthalten als synthetische Materialien.“

Defekte, die sich im Labor kaum vermeiden lassen, beeinträchtigen den topologischen Isolator. „Es gibt heute zwar effiziente Methoden, um Kristalle aus solchen Verbindungen kontrolliert zu züchten, aber selbst dabei treten immer noch Defekte auf – vor allem Anionen fehlen oft im Kristallgitter synthetischer Materialien“, erklärt Marko Burghard. Der Anionenmangel bewirkt einen Elektronenüberschuss im Inneren eines Kristalls, sodass die Leitfähigkeit dort steigt und letztlich im Material fast genauso hoch ist wie auf seiner Oberfläche – von einem topologischen Isolator kann dann nicht mehr die Rede sein. Die Hoffnung der Stuttgarter Forscher auf eine geringere Ladungsträger-Konzentration in den Kawazulit-Kristallen hat sich erfüllt, und damit hat das Material auch eine gute Perspektive für die Nanoelektronik.

Auch andere Mineralien kommen als topologische Isolatoren in Frage

„Aus energetischer Sicht möchte die Natur Defekte reduzieren“, sagt Pascal Gehring. „Sie braucht dafür aber sehr viel Zeit, weil die Atome sich im starren Kristallgitter nur sehr langsam umsortieren können.“ Genau diese Zeit hat das Material in der oft viele Millionen Jahre alten Erdkruste. Der Zeitvorteil in der Materialschmiede Erde geht jedoch mit dem Nachteil einher, dass bei der chemischen Zusammensetzung der Zufall mitspielt: Die genaue chemische Analyse ergab die Formel (Bi2,12Sb0,06)-Te2(Se0,14S0,32), und dazu eine ganze Liste von Verunreinigungen. „Wir kennen den Einfluss der Verunreinigungen zwar nicht, ohne diese hätte das Material aber vermutlich noch bessere Eigenschaften, vor allem könnten wir in einem Material mit genau kontrollierter Zusammensetzung besser grundlegende Untersuchungen vornehmen“, sagt Marko Burghard. „Trotzdem kann der natürliche Kawazulit mit synthetischen Proben locker mithalten.“

Das haben er und sein Team in mehreren Experimenten belegt. So haben sie mithilfe winkelaufgelöster Photoelektronen-Spektroskopie die Bandstruktur des Materials ermittelt. Bei der Bandstruktur handelt es sich um eine Art Masterplan des elektronischen Verhaltens. Für Kawazulit treten darin genau die Charakteristika auf, an denen ein topologischer Isolator zu erkennen ist. Zudem schlossen die Stuttgarter Forscher aus dem Verhalten der elektrischen Leitfähigkeit in einem äußeren magnetischen Feld, dass der Ladungstransport über die Oberfläche der dünnen Kristallplättchen einen wesentlichen Beitrag zur gesamten Leitfähigkeit liefert.

Inzwischen spürt das Team schon nach weiteren topologischen Isolatoren, die als Mineralien in der Natur vorkommen. Aussichtsreich dürften insbesondere Kristalle aus der Mineralienfamilie der Aleksite sein. Sie enthalten als metallische Komponente neben Bismut das noch schwerere Blei. Von dem Bleianteil versprechen sich die Forscher viel, weil die physikalische Eigenschaft, die ein Material zu einem topologischen Isolator macht, umso stärker ausgeprägt ist, je schwerer die darin enthaltenen Metalle sind. „Wir sind zuversichtlich, dass wir in anderen natürlichen Lagerstätten topologische Isolatoren finden werden, die den synthetischen überlegen sind“, sagt Marko Burghard. Vielleicht erschließen die Forscher damit auch eine Goldmine für die Nanoelektronik von morgen.

Ansprechpartner

Dr. Marko Burghard,

Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart

Telefon: +49 711 689-1448

E-Mail: m.burghard@fkf.mpg.de

Originalpublikation

P. Gehring, H. M. Benia, Y. Weng, R. Dinnebier, C. R. Ast, M. Burghard und K. Kern

A Natural Topological Insulator

Nanoletters, online veröffentlicht 26. Februar 2013; DOI: 10.1021/nl304583m

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.mpg.de/7064228/kawazulit_topologischer_isolator?filter_order=LAlle Nachrichten aus der Kategorie: Materialwissenschaften

Die Materialwissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der Erforschung – d. h. der Entwicklung, der Herstellung und Verarbeitung – von Materialien und Werkstoffen beschäftigt. Biologische oder medizinische Facetten gewinnen in der modernen Ausrichtung zunehmend an Gewicht.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Artikel über die Materialentwicklung und deren Anwendungen, sowie über die Struktur und Eigenschaften neuer Werkstoffe.

Neueste Beiträge

Retinoblastom: Aufschlussreiche Untersuchung von Tumorzellen der Netzhaut

Ein Forschungsteam der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und des Universitätsklinikums Essen hat ein neues Zellkulturmodell entwickelt, mit dem die Wechselwirkungen zwischen Tumorzellen und ihrer Umgebung beim Retinoblastom besser untersucht…

Eine gut erledigte Aufgabe: Wie Hiroshimas Grundwasserstrategie bei der Bewältigung von Überschwemmungen half

Grundwasser und multilaterale Zusammenarbeit in den Wiederaufbaubemühungen milderten die Wasserkrise nach der Überschwemmung. Katastrophen in Chancen umwandeln Die Gesellschaft ist oft anfällig für Katastrophen, aber wie Menschen während und nach…

Die Zukunft gestalten: DNA-Nanoroboter, die synthetische Zellen modifizieren können

Wissenschaftler der Universität Stuttgart haben es geschafft, die Struktur und Funktion biologischer Membranen mithilfe von „DNA-Origami“ zu kontrollieren. Das von ihnen entwickelte System könnte den Transport großer therapeutischer Lasten in…